|

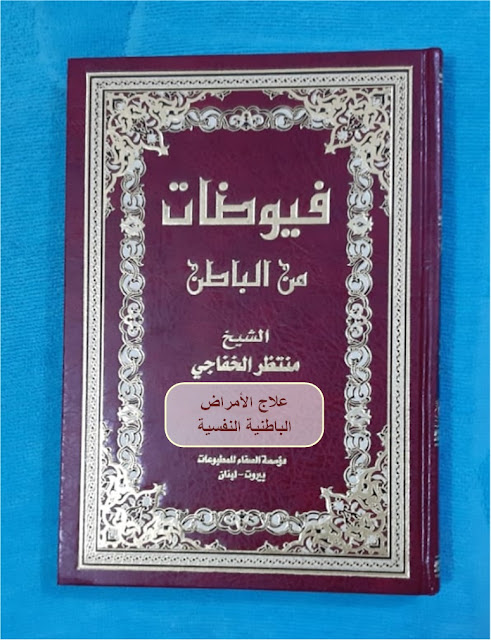

| علاج الأمراض الباطنية النفسية |

الباب الرابع

والعشرون

علاج

الأمراض الباطنية النفسية

تطرقنا في السابق

لبعض الإمراض الباطنية وتأثيرها على طالب الكمال عامة أي المريد والواصل , حيث

بقاء النفس . أما الآن فسنبين الركائز الأولى للعلاج مع شيء منه .

فقـد

اجـتهد الأخـلاقيون لمعرفة الأمراض التي تطرأ على النفس وإيجاد العلاجات لها منذ

العصور الأُولى حيث الوصول إلى السعادة التي كانوا يرونها في تهذيب النفس . فكان

تقريباً لكل حضارة حصيلة أخلاقية وبالأولى لكل ديانة لـوضع عـلاج للإمراض النفسية

وهي المستوى الأول من الإمراض الباطنية منذ العصـور الأولى حـيث الوصول للسعادة

التي كانوا يرونها في تهذيب النفس وذلك في الحضارات السابقة والديانات الأولى .

حتى

جاء دور الإسلام وسار على نفس النهج الأخلاقي بل جعل من الأخلاق تشريعاً تارة باسم

الواجب وأخرى باسم المستحب . ورغم أن اهتمام المسلمون بهذا الجانب كان قليلا ،

وصبوا جم اهتمامهم على التشريع الظاهري والذي ينظم حياتهم الخارجية والأخروية

بالمعنى المادي . وهذا ما أدى إلى توقف علم الأخلاق وتوسع علم الشريعة والذي أوصل إلى

فصل الأخلاق عن الشريعة . لأنا قد أوضحنا فيما سلف من أن الإسلام سلسلة متواصلة

تبدأ بالشريعة الظاهرية وتنتهي بالواقع اللانهائي . والمرحلة التي تلي مرحلة

الشريعة هي الأخلاق بمفهومها الواسع ، نعم كانت هناك محاولات من بعض ملتفتي علماء

الإسلام لإحياء هذا الرابط بين مراحل الإسلام من قبيل ـ فقه الأخلاق ـ والذي أجاد

مصنفه (أعلى الله مقامه) بالربط بين المراتب الثلاث فربط بين الشريعة والأخلاق

وباطن الشريعة أعني العرفان ، ربطاً علمياً عملياً صهر به كل حجب الاستقلالية بين

مراتب الإسلام . وكذلك أجاد صاحب ـ إحياء علوم الدين ـ ( رحمه الله ) في نفس الغرض

. لكن إدبار الناس عن جانب الأخلاق واكتفائهم بالمرتبة الأولى من الإسلام قوّض مثل هذه المحاولات . وسبب هذا الإدبار هو

صعوبة جانب الأخلاق إذ أنه يتطلب الدخول العملي إليه والضغط على النفس وعدم

استقرارها .

لهذا توقف

علم الأخلاق في مراتب متخلفة من معرفة صفات النفس وأمراضها وكذلك في معرفة

العلاجات الناجعة لهذه الإمراض .

وأما

علاج الأمراض الذي توقف عنده علماء الأخلاق فهو على قسمين :

القسم

الأول : العلاج العملي : وهو العلاج بالضد ، إذا يعالجون الرذيلة بما يضادها من الأفعال

، ومثال ذلك أنهم يعالجون الكِبر والذي هو رؤية أفضلية النفس على الغير . بالذلة

والتواضع ، فيُكلِف المتكبر نفس أفعال التواضع ويجاهد نفسه على الاستمرار حتى تكون

ملكة .

أما

القسم الثاني : فهو العلاج العلمي : والذي لا يعدو كونه وعظ وزجر عن طريق بيان

أضرار الرذيلة ، وما جاء في ذمها من الآثار السماوية والبشرية . والتي ربما توجِد

دافعاً لتسقيط الرذيلة عن اعتبار صاحبها .

فهذا

هو العلاج الذي أعتمده علماء الأخلاق منذ بدأ تكوين علم الأخلاق إلى يومنا الحاضر

، فلم يستحدثوا به شيئاً وإنما تناقله جيل عن جيل .

والواقع

أن ليس هذا هو كمال علم الأخلاق الذي ينتهي عنده إنما هو كمال علماء الأخلاق ، لكن

النسبة حاكمة ، فبنسبته إليهم قيّده بمستواهم .

وأما

ما توصلوا إليه من علاج فهو ليس علاجاً بالمعنى الحرفي إنما هو أسلوب من أساليب

الضغط النفسي من جهة الرذيلة المراد علاجها والمؤدي إلى تراجع آثار الرذيلة مع

بقاء عينها في باطن الإنسان . فعندما تعالج الكِبر بالذلة والتواضع إنما أنت تغير

آثار المرض وليس المرض عينه ، كلما في الأمر بدل أن يكون المرض ظاهرا من خلال

أفعاله يكون كامناً في النفس ومتى ما وجد ما يثيره ظهر إلى ساحة الأفعال . وليس من

اعتاد على الضد مع وجود ضـده ، وأعني بما أن الكبر في النفس فإن أفعال المتواضعين

لا توصل إلى التواضع لوجود بذرة الكِبر في النفس ، لذلك يجد طالب الأخلاق أو طالب

الكمال عامة تكلّف في أداء أفعال المتواضعين ، لعدم تناسب الفعل مع الجوهر أي ما

موجود في باطن الطالب .

وعليه

فإن ما جاء من العلاج العملي إنما هو إخفاء للرذيلة بقطع آثارها والابتعاد عن

مثيراتها وقد ثبت لنا ذلك بالتجارب العديدة لهذا العلاج . والذي لاحظناه كذلك هو

عند الانتهاء من العلاج وقطع العمل به يعود المرض نفسه تدريجياً إلى المريد أو

طالب الأخلاق . بل أحياناً يزداد المرض وخاصة إذا وجد أرضاً خصبة وظروف مناسبة .

إلا أن يبقى الإنسان في العلاج ومراقبة نفسه وما يصدر منها ، إلا أن البقاء في

العلاج له أضراره ومنها :

أولاً : إشـغال جـزء كبير من الذهن ، وذلك للانتباه للرذيلة خوفاً من

طغيانها .

ثانيـاً : استغلال قسـم مـن الإرادة حـيث إرادة إزالة المرض باقية مع المرض

بدوام وجوده . فيكون حجاب عن إرادة كمالات أخرى .

ثالثاً : إن الاهتمام بالمرض وعلاجه يعني التوقف في مرحلة الأخلاق بل التوقف

مع الرذيلة الواحدة .

وأما

ما أشار إليه الأخلاقيون من الاختبار ، وذلك بأن يختبر الطالب نفسه بعد الانتهاء

من علاج الرذيلة لمعرفة زوالها من بقائها ، من قبيل أن يسير المتكبر خلف من كانوا

يسيرون خلفه ، أو أن يحمل حاجاته بنفسه ، فإن ثقُل عليه ذلك الفعل فلا زال التكبر

، وإن كان طبيعياً فقد زال المرض . أقول : إن هذا الاختبار ناقص ولا يعتمد على

نتائجه . والسبب أن المريض هو الذي يختبر نفسه ! والفرد إن علِم بالاختبار أستعد

له تلقائياً ، ولا اقصد منه الاستعداد النفسي ، إنما هو انعقاد قلبي غير مُدرَك

ذهناً ، لهذا عبّرتُ عنه بالتلقائي . فسيكون الفرد مستعداً لهذا الاختبار . وإنما

الاختبار حين الغرة وعدم الاستعداد لكي يكشف عن حقيقة ما في داخله لا عما هيأ في

داخله . لذلك نرى سٌنة الله تعالى في الاختبارات هي حين الغفلة وعدم الاستعداد .

وهذا

لا يعني أن العلاج العملي الذي وضعه علماء الأخلاق ليس له فائدة، بلى فائدته في

الضغط على النفس وتضعيفها ، فهو يصب في باب المجاهدة أكثر منه في باب التطهير .

أما

العلاج العلمي الذي ارتضاه الأخلاقيون . فهو وإن كان أفضل من علاجهم العملي لكنه

غير مكتمل ، إنما وصلوا إلى مستواه الأول وتوقفوا وسيتضح لك ذلك عندما نتكلم عن

العلاج المعرفي .

والواقع

إن ما توقف عنده علم الأخلاق هو ليس نهاية كماله ، إنما هو نهاية كمال علماء

الأخلاق.

والسبب

الرئيس حسب فهمنا الذي حَالَ دون وصول علماء الأخلاق إلى العلاج الصحيح ، هو أنهم

نظروا إلى المرض باستقلالية عن أصله على انه صفة نفسية لها آثار . والواقع هو أن

لهذه الإمراض أصولاً ولأصولها أساساً يجب أن تُنظَر حين العلاج وإلا فالعلاج من

الفروع لا يتم حيث تنمو الرذيلة من جديد ما أن تجد لها أرض خصبة.

وأما

العلاج الناجع للأمراض النفسية وحسب ما بُينَ لنا منه ثلاثة أساليب:

الأسلوب الأول :

وهو ما نصطلح عليه بالعلاج المعرفي ، والذي نوهنا إلى أنه يشابه العلاج العلمي لدى

الأخلاقيين . ويُبتنى هذا العلاج على تخليص نية القرب وتطهيرها والنزول للواقع النفسي الحقيقي وأعني

به واقع الفرد نفسه والتجرد من الواقع النفسي الوهمي ، فيعرف به الإنسان ذوقاً

حقيقة المرض وأضراره والفائدة منه . وتوضيح ذلك ، أن الإنسان لا يستطيع أن يعالج أي مرض باطني وهو في

الـوهم النفسـي إذ أنه مقيـد ببعـض القيود النفسية ذات الطـابع التصـاعدي الـوهمي

فـيرى بهـا كـل الأشياء على غير الوجه الحق ، وتعُـم كل نظرة للإنسان . فيستحيل

عليه معالجة أي مرض دون الـنزول للـواقع النفسـي حيث الصورة تختلف عن الحقيقة

اختلاف جذرياً ، فما يراه من النفس ليس هو

الواقع النفسي إنما عبارة عن وهم إبقاء النفس ، أي صورة لأجل بقاء النفس .

فمـن أراد أن يعـالج أي مـرض وجـب أن يكسر الوهم النفسي لكي يرى الصفات على

حقائقها ، ولأجل أن يرى نفسه ومدى تقدمه وتأخره .

وهـذا الـنزول يحتـاج إلى قوة استعدادية . فمن يطّلع على حقيقة أفعاله لا

يتحملها لأنه يرى كل فعل صادر من النفس ، أي لأجل مصلحة نفسية حـتى الأعمال التـي

يحسبـها مجردة من التأثير النفسي سوف يجدها خالصة للنفس ، لكـن الإنسان بطبعـه

النفسـي يُعتـبر أعدى أعداء واقعه فلا يريد الالتفات إليه .

والسبب في ذلك انه سوف يهدم كل ما بناه ، لأن كل بنائه قائم على أساس المصلحة

النفسية لا المصلحة الإلهية . فـيرى كـل أفعاله أفعالاً وهميـة كماليـة نفسية .

فعند نزوله إلى واقعـه النفسـي الحـقيقي ورؤيتـه ، مع التعمق بالمرض والنزول إلى

أُصوله يقلع كل الأمراض المحسوسة وغير المحسوسة ، وذلك بما يستنزله من إرادة بدعاء

المعرفة .

ولا أعني بالنزول للواقع النفسي هو الدخول في الرذائل والصفات النفسـية ، بل

دخول عقلي وجداني .

أما

لـو أراد الإنسان أن يقـوم بقلـع المرض الباطني وهو في وهم العلـم والقـدرة ونحوهما

مـن الأوهام فذلك محال ، وهذا سبب الفشل في تحصيل النتيجة من علم الأخلاق .

لكن

هذا العلاج على الرغم مما له من اثر حسن إلا أنه أحيانا لا يعطي نتيجة معتداً بها

مع الأمراض المتمكنة والتي وصلت ذروة السيطرة على الإنسان .

الأسلوب الثاني : هو العلاج بالترقي ،

أو قل بالإهمال ، وحاصله : إن الإنسان في تنقل مستمر نتيجة لما يصدر منه من أفعال

وردود أفعال تجاه الأفعال الأخرى ، وهذا التنقل هو تنقل مرتبي وليس جزئياً كما قد

يتوهم البعض . وكل مرتبة من مراتب المسير بشقيه متكاملة من حيث الصوادر والنوازل ،

فقد حوت كل مرتبة على ما يميزها ويخصها ويحدها عما سواها من المراتب الأخرى سواء

النازلة أو الصاعدة بمنعها وعطائها وصفاتها وأفعالها وملابساتها . فكان للأمراض

الباطنية نصيب من ذلك . أي أن الأمراض الباطنية جميعا كائنة في هذه المراتب على

أساس مناسبة المرتبة مع المرض إذا اتحدا في المستوى . وعليه يكون تجاوز المرتبة هو

خروج من الأمراض المتلازمة وتلك المرتبة . إذن يكون التجرد والتخلي عن المرض

الباطني بالترقي عن المرتبة الكائن فيها بالكلية ، وليس علاجاً فردياً لهذا المرض

أو ذاك . فيستغني طالب الأخلاق أو مريد الكمال عن علاج الرذائل أو الأمراض عامة

ومعرفتها ، إنما يصب اهتمامه بمستواه جميعاً .

لذلك

يرى طالب الكمال عامة حين سيره في خط الكمال وأداءه لتكليفه تساقط بعض الرذائل

وزوال بعض الأمراض الباطنية من دون معالجتها بعلاج خاص ، لأن طبيعة السير التكاملي

هو تجـريدياً .

وإن

هذا الأسلوب ينفع لكل الأمراض النفسية مهما كان مستوى المرض وتَمَكُّنه .

الأسلوب الثالث : وهو أسلوب إيماني

أكثر منه أخلاقياً وربما أشرنا إلى شيء منه في كتاب الإيمان . وحاصله : أن يقدم

طالب الأخلاق العجز في ساحة الله تعالى إزاء المرض ، أي يتوكل على الله تعالى

بإزالة المرض النفسي ، فيرمي مرضه في ساحة المشافي الحق جلّ جلاله مع حسن الظن به

، والحق لا يخيب رجاء عبده . وهذا ينفع أصحاب البرازخ العليا أكثر من غيرهم من

أرباب النفوس والمجاهدة ، وإن كان غير مقيد بمستوى إذا حصل التوكل .

فهذه

أهم ما تبين لنا من الطرق لعلاج الأمراض الباطنية النفسية سواء أكانت رذائل الأخلاق

أو غيرها من ضعف الباطن وقلة التحمل وضعف الهمة وسواها مما يعيق المريد عن بلوغ

مراده.

( وله الحمد أن هيأنا لقبول صفاته )

تعليقات: 0

إرسال تعليق